“没听错吧?是宁波工程学院?”

“错不了!大屏上都写着哩!”

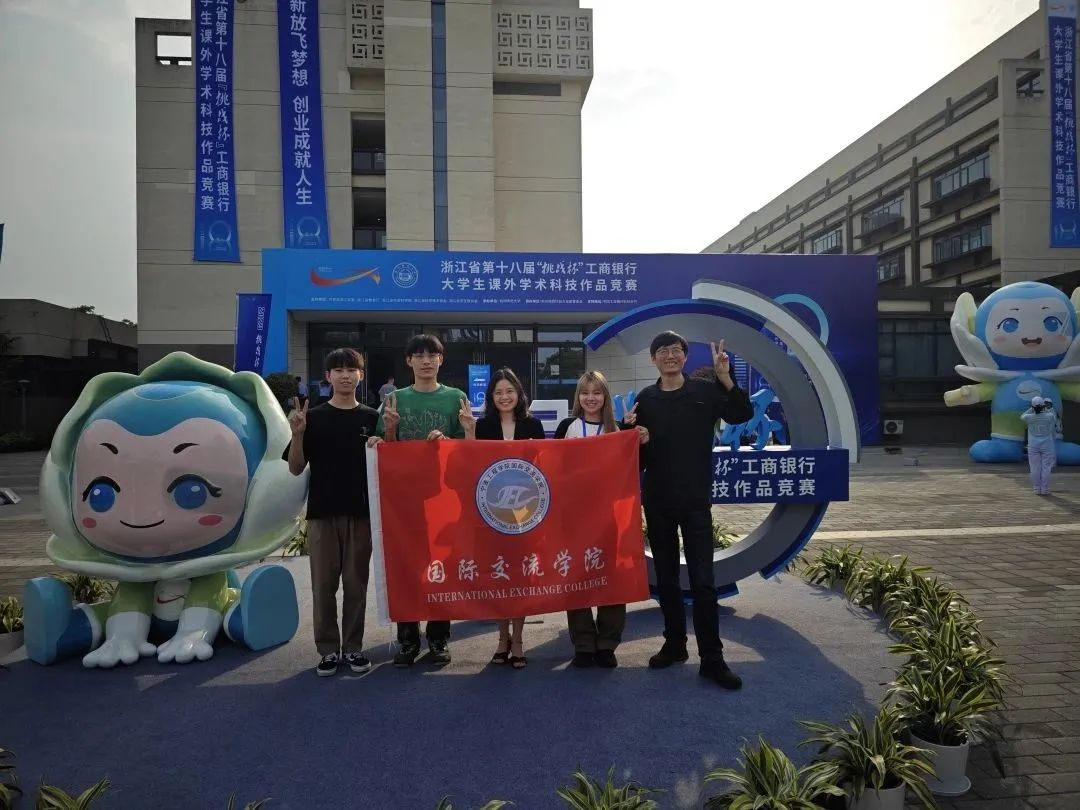

杭州师范大学校叔同大剧院内,伴随着主持人的宣布,LED大屏上不断闪现金奖获奖高校名称,每一次唇齿的开合,都带起场内一撮观众难掩喜悦的惊呼。刘云鹏教授跟同学们坐在一处,目光汇聚舞台中央。他们在参加浙江省第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛颁奖典礼。

刘云鹏,博士,前华为高工/主管,哈佛大学访问学者,德国包豪斯大学计算机视觉方向博后。宁波工程学院国际交流学院信息与计算科学(中外合作办学)专业负责人,2021年入职宁波工程学院。进校两年多,刘云鹏已经第二次领着学生站到了中国大学生A+类竞赛的高级别领奖舞台。有人问云鹏刘教授,为什么带出来的作品都能获得好名次,他微微一笑,右手攥拳在胸前比出加油的姿势,“爱拼才会赢”。

守:课堂“料理师”

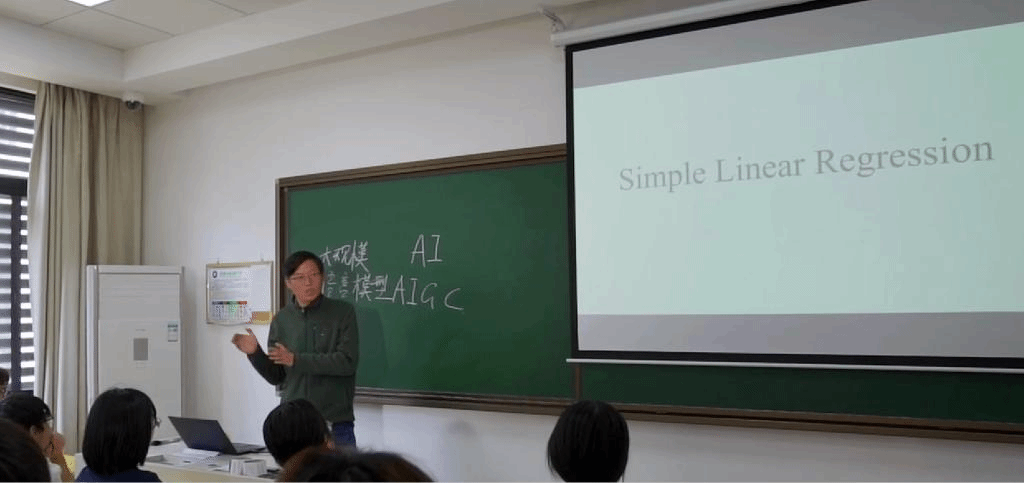

图:刘云鹏正在给学生上课(气氛愉悦轻松)

一盘好菜应色香味俱全,一堂好课也需要色香味元素齐备。刘云鹏教授可谓是课堂好菜烹制的行家里手。

在他的课堂上,总是爆发出阵阵爽朗愉快的笑声,他经常说:“20分钟小放松一次,40分钟大笑一次,你的课堂才是成功的,否则大家都睡着了。”在他看来,人类天生对各种艺术元素有着冲动和喜爱,所以任何一门课都可以如同料理师一样,融入视频、幽默、绘画、艺术、文化和历史的调味品,只是根据课程特点,融合的方法和技巧不同。最终都能呈现一盘有趣、有味,有料的课堂好菜。他还经常提到,好的教育者应该是教师与教练的双重角色。既侧重于第一阶段教师的知识传授作用,又侧重于第二阶段的学生的实践应用能力培养,而一以贯之的课堂宗旨则是快乐学习。一堂课改变一个人,刘云鹏守好了课堂擂台,“厨艺”日渐精进,2021年,刘云鹏在宁波工程学院第二届教师教学创新大赛中获得正高组第二名的好成绩。

图:第二届教师教学创新大赛比赛现场

有同学这样评价他:“刘老师的课堂能够让人‘吃’得饱、‘吃’得香,他不仅教给我们知识,同时也教会乐观直面生活的坎坷”。丰富的调味品能够增味增香,但还需要熟练的火候——语言、声音、语气、交流、眼神等等。每一个细节的精益求精让刘云鹏收获了大批“铁杆儿粉丝”。如何把被动接受知识变为主动运用,刘云鹏把目光投向了创新人才培养。

闯:创新“耕耘者”

“创新是一个民族进步的灵魂,而我们的课堂和教学恰恰是需要创新的最前沿”,刘云鹏老师如是说。他深切的知道,现阶段国民表现出来的自主创新能力不强,其关键就是具有自主创新能力的人才不足,他希望通过不断创新自己的课程和教学,培养出更多有创新能力的学生。因此,课上+课下持续的知识演练就显得尤为重要。

黑马还需伯乐识。国交学院亦十分重视教师科研能力的培育孵化。在学院的全面部署和大力支持下,3个教师创新团队应运而生。其中,以刘云鹏教授为主要负责人的人工智能与视觉分析科研团队还入选了学校创新团队。在教师创新团队培育学生科创成果的建设思路引领下,刘云鹏指导的“I—spark”工作室作为学院首批学生创新工作室率先成立起来。这是一个以计算机视觉和树莓派等硬件方面研究为专长的创新型工作室,利用树莓派编程部署运用到机器人、智能小车等领域,为现代社会生活提供更多科技便利。团队成员遴选自院内各专业基础知识能力过硬、具有深度自学能力和对计算机智能领域有高度热爱的同学,创新人才培养从课堂延伸至第二课堂,培养阵地逐步扩展。

团队、阵地、基础元素一应俱全,创新人才培养成效如何?只待一场以科创为圭臬的东风检验。

争:科创“引路人”

2022年,得知“挑战杯”大学生创业计划竞赛举办在即,刘云鹏立刻根据自己的科研成果和企业经验着手准备了三个项目参赛。找项目、组团队、做文本、申专利,三个项目都正处于起步阶段,各项材料还不齐全,比赛日期却一天天逼近,眉毛胡子一把抓的做法肯定要不得,刘云鹏一时陷入万难的抉择之中。

经过慎重考虑和筛选,刘云鹏最终确立“一重二协”的参赛方案,重点选择一个项目主攻发明专利、实用新型专利和软著的申请,最终取得校赛三等奖,虽无缘省赛,却也让他对比赛的规则和技巧有了清晰的认知和了解。

不久后,重量级比赛“互联网+”大学生创新创业大赛的东风刮来了。

刘云鹏带着学生日日夜夜奋战在一起,逐渐成熟的项目之禾迎风飞速成长起来。其中一个重点项目在第一轮院赛中表现突出,得到了专家的肯定,但却在最后的校内决赛中铩羽而归。眼看“互联网+”主赛道再碰南墙,刘云鹏又陡坡急转直驱互联网+国际赛道。新的战场、新的特色、新的规则,刘云鹏重新研究部署,对项目进行一定调整和优化,同时物色优秀的英语人才加入到团队。经过多轮厮杀,团队最终在全国互联网+国际赛道中摘取一枚金奖,刷新了我院在同类赛事中的历史最好成绩。时隔近一年,刘云鹏又再次从杭州捧回省“挑战杯”金奖奖杯。

鲜花给了他清香,他却并未因此而沉醉。这位70后教师的踏实稳重早已融入了他的歌声里.......“三分天注定,七分靠打拼”,不正是他鲜明的个人写照吗?